スポーツ観戦後のスタジアム清掃は日本の礼儀として高く評価され、ニュースやSNSで報じられます。

日本人のスター選手のゴミ拾いも大きく取り上げられ話題になったりします。

私の街でもゴミの分別が当たり前ですが、カゴ(コンテナ)にペットボトルと書いてあり、家庭にも行政からパンフレットも届き書いてありますが、ビニール袋に入れたまま無視する人が絶えません。

缶もビンも同じです。

仕事の最中、ゴミの回収されている方がビニールを破き中を確認し、分けている姿を何度も見ましたが、本当に頭の下がる思いです。

その収集人の中にはアジア系の方も多くいらっしゃいました。

彼らはどんな思いで日本のゴミの分別意識を見ているのでしょうか?

また、都会の公園で休憩する機会が多いのですが、ベンチの座面の隙間にゴミや吸い殻を隠すように詰め込まれています。

勿論一か所ではなくそんな公園を沢山見てきました。

道路の中央分離帯の草木の刈り取り作業の後は、缶やペットボトル、コンビニ袋のゴミが沢山出てきます。

それは同様、街路樹の植込みの中や幹線道路の信号待ちの辺りにある金網で仕切られている植込みにも山の様に沢山のゴミが捨てられています。

信号待ちの時に、車内のゴミを投げ捨てているのです。

近所では何度も見ますが、多分家の中が禁煙らしく、よく昔は蛍族と呼ばれていましたが、タバコを外で吸い、下水道の取水の隙間へ捨てている人もいます。

それはどの町でも同様で、特に都会ではよく見かけます。

私の近所のゴミ集積所の2箇所は私の家が中間にあり、駐車場に行く途中なので通り道の方にゴミを捨てていましたが、近くの年配の女性から「あなたの捨てる集積場所はあっちの方だからここに捨てないで」そして「自治会費を払って、当番で掃除もしているから」」ときつく言われました。

勿論私も自治会費は払っていますし、当番関係なく、目につくゴミは片づける様にしていました。

ある日、その年配の女性が家の前を掃除していたのですが、排水溝の中にゴミを入れているのを目撃してしまいました。

どうやら日本人は、全てだとは言いませんが目につくゴミは勿論片づけますが、目の前からゴミが無くなればそれで良いと思っている人が多くいるように思います。

もし自分の家の中ならそんな事はしないでしょう。

例えば冷蔵庫の裏やテレビの裏に隠すとか!(笑)。

フィリピンでは分別でゴミを捨てる事は無く(一部では2種類に分別されていますが)例え分別ゴミでも回収業者が一緒にしてしまう事もよくあります。

回収率では80%に満たないので、残りは自宅で選別し業者に売ったり、川や海、空き地に捨てられたりする事になります。

日本は家庭からの回収率はほぼ100%ですが、一人当たりのゴミの排出量はフィリピンの2倍にもなります。

また海洋放棄プラスティック、マイクロプラスティック問題で減ったものの2020年プラごみの量は82万トン。

日本からフィリピンやマレーシアやベトナムに輸出している状態です。

(以前は中国に大量に輸出されていました)

勿論その裏には、フィリピン国内等で流通しているプラスティックは粗悪な物が多い為なかなかリサイクル出来ないなど、後進国の事情もありますが。

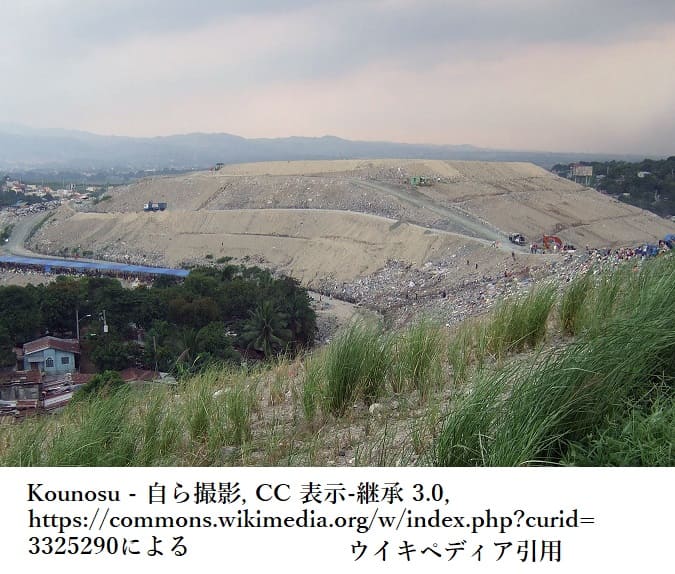

昔、マニラ近郊にスモーキーマウンテンと呼ばれていたにゴミの捨て場所があり、山のようになっていました。

腐敗したゴミがガスを出し、あちらこちらで煙が出る中、子供達が金属類やプラスティックなどを拾い集め、収入減としていました。

きつく危険な仕事で空気も悪く、子供にとっては最悪の環境の中での労働です。

私の妻もその一人でした。

大気汚染を誘発する事から燃やさない方針でしたのでこのような事になっていましたが、現在では処理施設も少しではありますが増えてきています。

まだまだ分別意識が薄い国ですが、スラム街ではそのまぜこぜになったゴミを分別し、業者に売り生計を立てている所も多くあり、一概に生活の糧となっている為、良し悪しを判断出来ないのが現状です。

海外ではリサイクルが進んだ欧米諸国では、個別に日本の様に毎週決まった日に種類ごとに収集してくれる国は少なく、集合住宅の地下等の集積場所や専用のリサイクルの分別BOXに持って行く事になります。

考え方によっては、日本はとてもありがたい収集システムなのです。

にもかかわらず……。

街中にゴミ箱が無いのは海外でも紹介され、各自が持ち帰るという前提です。

訪日外国人の方も戸惑いながらも多くの人がルールを守っています。

しかし都会の人が多く集まる場所では、裏通り入ると空き缶回収ボックスにはみ出すほど、色々なゴミが詰め込まれていますし、朝早い駅の廻りには空き缶やたばこの吸い殻だらけです。

前述の様に先進国であり、また世界への見本ともなるべきシステムのはずが、目の前から無くなれば、そして皆が捨てているからという様な考えの下、ルール違反が一向に減らないのが現状なのです。

そしてその裏にはボランティアの方も含め、清掃している人がいるからこそ綺麗に保たれています。

何も考えずに捨てた風で舞うプラスティック袋は、後進国では貴重な収入源だという事。

そして飛ばされたゴミが、排水溝や川、海に流れ深刻な汚染を引き起こしている事も、もっと啓発すべきであり、本当の意味で世界から尊敬される国としていたいものです。

SDGs( Sustainable Development Goals )が叫ばれ、様々な取り組みが、個人や企業を問わず努力し始めていますが、ゴミに関しては食品廃棄及びロス、分別再生の視点から見るとまだまだ考えなくてはならない課題が多くあります。

政治が悪いのは選ぶ国民が悪いのと同じで、個々の意識が「もったいない」という素晴らしい文化を忘れてしまった様になっている、つまり何事も小さな始まりと取り組みが大きな成果を上げる事を、今一度私達は考えなければ、名ばかりのSDGsやリサイクル、リユースとなってしまいます。

江戸時代には知っている方も多いと思いますが、素晴らしいリサイクルシステムが出来上がっていました。

今でいう「循環型社会」の極みで、ありとあらゆるものが再生されたり修繕されたり、また形を変え最後の最後まで無駄なく扱われていました。

勿論、庶民にお金が無かった事もありますが、「もったいない」をベースに個々の意識が正に高かったからこそ、全体として循環型社会を構築していました。

しかし時代も変わり物が安く手に入り、一生ものと言われる商品ではなく、捨てて新しいものを買う事に慣れてしまった事も大きな足かせとなっています。

傘が500円で買える事が本当にいいのかどうか?

大量生産と大量消費は大量のゴミを生み出す事は誰にでも考えれば解る事です。

街中の公園では、ベンチを撤去したり住民が通報したり、またトイレを閉鎖している所もあり、ギスギスした世の中になってしまいました。

短絡的な考えや監視社会にする事がゴミを減らせるとは思えません。

吸い殻等、目に余る状態に住民からすれば即禁煙、撤去という図式になってしまうのは理解できます。

タバコの場合、受動喫煙や匂いは非喫煙者にとっては大きな迷惑です。

文句も言いたくなるのも解ります。

しかし平気でポイ捨てする人は、隠れてもやり続けます。

それはまるで、大人の顔を持つ子供の様な、すなわち責任を放棄し自由を求める想像力の欠如した人達です。

もう一つ気になる点があります。

それは前述に書いた「目の前が綺麗になれば、自分のテリトリー内から無くなれば」という意識でポイ捨てする人達を裁いている様にしか思えないのです。

これも仕事柄目にする事が多いのですが、生ごみの日の袋にはプラスティック袋や紙ごみ、ペットボトルが混じっている袋をどの町に行っても目にします。

人には厳しく、自分には甘いという人達が少なからずいるのです。

それはネットで匿名性をいいことに誹謗中傷する人達の真理と似ていて、蔑んだり、攻撃したりする事で快感を得る、いわば脳の仕組みを悪用している人達と同じ事です。

出発点は、意識改革は他人ではなく自分からであり、例えば皆が赤信号を無視して渡ろうが、自分はやらない姿勢を貫く事であり、それが子供達にとって良い見本として影響を与えられるのです。

落ちているゴミを拾うコンテストや選手権、例えば「スポGOMI」が催され、少しずつ意識も高くなりつつあるかもしれませんが、まだまだほんの一部の人達だけなのは残念です。

普段買い物する物も含め、その多くは包装や容器がゴミとなります。

個別包装されたキャンディー類を始め、ありとあらゆる物が必要以上にくるまれ、正にゴミを買っている様な社会。

昭和の中頃までの時代は皆が買い物袋を持ち、新聞紙に包んでもらったり持参の容器に入れて持って帰ったりしていたのです。

容器はビンが主体で、立派なリサイクル、リユースの仕組みがあったのです。

以前勤めていた町工場で、印刷され大きな巻物の様なフィルムを指示通りの大きさにカットする仕事をやっていました。

大きな巻物を機械にかけ、巻き取りながら指定された大きさに切り、数個のロール状に加工する仕事です。

ダイレクトメール用の袋や個別包装用のフィルム、おにぎり用の包装フィルム等は、一つのロールから

2個~16個のロールを切り分けられます。

ロスや不要な両端の印刷されていないフィルムは膨大なゴミとなっていました。

社員同士で「ゴミ生産工場だね」と話していた事を、今でも思い出します。

勿論、それ以前に印刷そのものやフィルム自体を作り出す過程で多くの廃棄物が出ます。

そして原料や材料そのほとんどが輸入に頼っている日本という事を忘れてはいけないのです。

例えば印刷は、一つ一つのモノはごく微々たる重さのインクが載っているだけですが、大量に作っては消費されるので、トータルで考えるとインクだけでも気の遠くなるほどの量が毎日毎日使われています。

例としてふさわしくないかも知れませんが、飛行機の塗料の重さは機体の大きいもので200㎏にもなります。

積み重なれば大きくなるという事です。

小分けされたキャンディーの包み紙を開きながら、ある時はおにぎりのフィルムを引っ張りながら「こんな小さな包み紙を作る為にどれほど廃棄物が、ゴミが出るか、一般の人は考えもしないだろうな」といつも思うのです。

衛生的だからとかパリッとした海苔の触感だけの為にです。

自戒も込めてゴミの事を考える事は、将来の子供達の事を考えるのと同じ事であると同時に、危うい資源を輸入に頼っている現状と、先進国としての役割を個人個人が考え直すキッカケにしたいものです。

そして何より教育が大切で、日本の事だけでなく世界的な視野を持てる子供達を育成する事と未来を担う役割として、何が出来るのかを考えられる想像力を身に付けられるカリキュラムに時間を割くべきで、年号を覚える様な記憶力勝負の時代にそぐわない授業時間を削り、資源について学ぶ時間を作る方がよっぽど勉強になるでしょう。

地球は人間が住める限界があり、許容量も決まっています。

そして、この星は人間の為だけに存在している訳ではありません。

紛争や戦争が未だに続き、多くの命の犠牲と、汚染物質をまき散らしている現状。

ゴミの分別どころではない、命までも危険にさらされている人達も多くいます。

平和な日本で快適さと便利さを追い求め、引き換えにゴミを生産し続けている現状。

先進国?の日本として、どう世界に語り掛ける事が出来るか?

そして、未来を託す子供達にどんな言い訳をしようとしているのでしょうか?

一体、人間の進化は、心の進化はいつ始まるのでしょうか?

↓ あなたの支援で助かる命

「変えたい」気持ちを形にする、 世界最大のオンライン署名プラットフォーム

↓ みんなで社会を動かす仕組み