始めにお断りしておきたいのですが、決して揚げ足取りの記事でも、上から目線的な意味合いも全くありません。

昨今の、余りにもひどい言葉の使われ方に、自戒も込めて一筆投じたいが故の事です。

言葉、言語は、国の宝物だと私は思っています。

私の意図をご理解の上、長文ですがお読み下さい。

日本の化学者でありノーベル化学賞を受賞した野依 良治(のより りょうじ)さんは、「日本には、美しい言葉をはじめとする固有の文化、誇るべき伝統があり、今後、国家としてその質を維持し、さらに高める工夫が必要です。」と述べておられた。

(2014年、独立行政法人理化学研究所のSTAP細胞に関わる不正論文事件時に理事長を務めていた人です。)

(ウイキペディア引用)

日本は明治初期には、初代の文部大臣を務めた森有礼(もり ありのり)が英語を公用語と提唱、終戦直後には志賀直哉がフランス語を公用語にせよと主張した時期があった。

文科省ホームページに見られる米国教育使節団報告書(要旨)(昭和21年)には、国語改革と称して「新聞・雑誌・書籍およびその他の文書を通じて、学校および一般社会ならびに国民生活にローマ字を採用するための計画を立てること」と記載されており簡潔にして能率的な伝達方法との位置づけされている。

その後の第二次訪日アメリカ教育使節団報告書(要旨)(昭和25年)の中では、国語の改革として「一つのローマ字方式が最もたやすく一般に用いられうる手段を研究すること。」

「小学校の正規の教育課程の中にローマ字教育を加えること。」

「大学程度において、ローマ字研究を行い、それによって教師がローマ字に関する問題と方法とを教師養成の課程の一部として研究する機会を与えること」

「国語簡易化の第一歩として、文筆者や学者が当用漢字と現代かなづかいを採択し、使用するよう奨励すること」が記載されている。

要するに、日本語を改めさせようという様な外圧があり、日本の中でも知識人が日本語の難解さや効率の悪さは世界に通用しないと考えられていた時期があったのだ。

そして、早くて綺麗に打てるタイプライターの存在が、カタカナ、アルファベット重視の方向へと動き出した。

その流れを変えたのが、日本語のワードプロセッサー、いわゆるワープロの存在。

1979年発売の世界初の東芝が発表した日本語ワードプロセッサー「JW−10」

日本語のフォント(同じサイズで、書体デザインの同じ活字のひとそろいの事で、コンピュータ上で利用できるようにした書体データを指す)が使えるようになった事で、アルファベットやカタカナでしか入出力でなかった不便さを一気に解消された事が大きい。

その後、日本語の良さや漢字の魅力を再認識し、今日に至っているのだ。

今では日本語フォント(データ)は高値で取引されるようにもなった。

妻がフィリピン人なので、サブスク「サブスクリプション(subscription)」の動画サイトをよく見ているが、韓国ドラマやアメリカ映画も、英語ないしは字幕も英語で見ている。

勿論、フィリピン動画もタガログ語や英語で楽しんでいる。

結果、我が家ではタガログ語や英語、韓国語、日本語が日々飛び交っている。

日本の暮らしが長く、普通に会話できる彼女だが、未だに日本語の意味が解らず私に聞いてくる。

この間も「最近」「近々」「昨今」「先頃」の違いを聞かれて苦労した。

日本人なら使い分けている言葉だが、彼女にとってはややこしいらしい。

また微妙な表現の違いも理解するのが難しいとよくぼやいている。

ニュースなどでの政治を扱う番組では、「善処する」「考慮する」「検討している」は、「何もしない」という意味だと言っても理解できない。(笑)

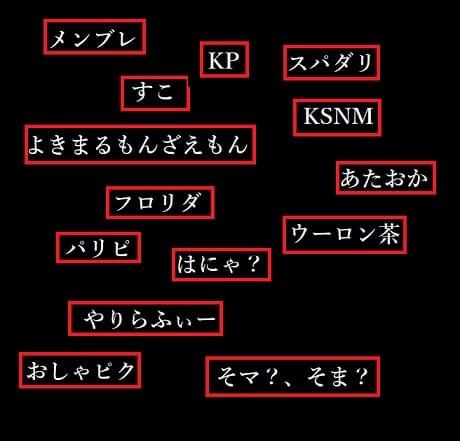

また「やばい」「キモイ」「バズる」「あたおか」……等、私でも良く使い方が解らない言葉の連続で、Z世代の息子相手に意味と使い方を聞いている。

私はやっぱりついていけない。トホホだ。

「昨今、ニュースで頻繁に取沙汰されている「リスキリング」である。単にデジタル対応のためだけではない。ロジカルシンキングやコミュニケーション、マネジメント、マーケティング、リーダーシップ、財務経営……。普遍的なテーマのスキルも、長年自己研鑽していなければ通用しない。」

(東洋経済オンラインからの引用)

経済ニュースとはいえ、上記の文章を理解できる人がどのくらいいるのか?

生れた時から、身近にデジタル機器やカタカナ英語を耳にしている若者なら、また、普段から職場で飛び交っている環境の中で仕事している方なら理解できるかも知れないが、よほどマメに調べる人でない限り、次から次へと聞いた事も無い単語との格闘する事になる。

「最近、ニュースで、よく取り上げられるようになった、職業に対する再開拓や再教育は、単にデジタル手法の対応の為では無く、論理的思考や意思・感情・思考の伝達、管理や処理、販売促進方法、指導者としての資質・能力や統率力、財務経営……。普遍的な議題、物事を行うための能力も、長年自己研鑽していなければ通用しない。」

どうだろうか?解りやすくなったと思うし、文字数も格段増えてはいない。

一般の人が理解するには時間がかかるような、使い慣れない文章である事も考慮しなければならないが、カタカナ英語の使用する必要性があるとは思えないし、そもそもこのままでは英語圏では通用しない文が多いのだ。

何故なら文脈の中で使われるカタカナ単語なので、文脈によっては意味が変わる単語を使用する事が、そもそもおかしい。

ワクチンは、vaccine(ヴァクシン)と発音しなければ、在留外国人には分かりにくい。

ただ日本語英語になってしまい、今更無理な話だが。

(余談だが、漫画マジンガーZの「Z」は、イギリス英語圏では「zed」ゼット(トの発音はハッキリと言わない)で、アメリカでは「ziː」ズィーとなる。

ややこしい。)

フィリピンの妻がこんがらがって訳が分からないと言っていたのが、

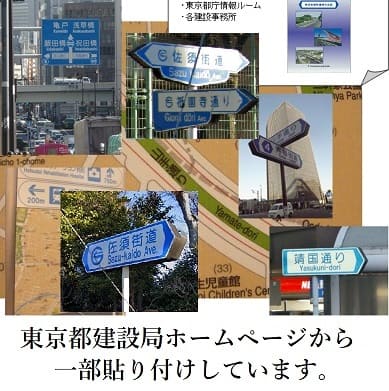

富士山は「mount Fuji」なのに荒川は「Arakawa Rive」なのか?

国土地理院が定めているとの事ですが、例えば、都が定めた通称道路名である細い道の佐須(さず)街道にある「Sazu Avenue」の表記ですが、Avenueとは大通り・並木道・南北に走る大通り並木道の意味で、街道の英語は、road・ roadway・ highwayのはず。

「細かい事をいうな」と聞こえてきそうだが、やはり気になる。

アベニュー(Avenue)の響きだけで名付けたのであろう?!

ペットボトル(ポリエチレンテレフタラート素材のボトル)は、英語ではplastic bottles(プラスチックボトル)となり私の妻も理解できなかった。

「PETと表記してあるのは、プラスチックボトル?」という具合に。

ちなみに、フィリピンのラーメンの袋には「PP」と表記されている。

包装資材に使われているポリプロピレンの事で、日本でいうプラスティックはフィリピン人は「スタイロ」と呼んでいる。

何十年も、日本で暮らしている彼女でも、プラごみとペットの違いがいまいち解っていない。

近所には、多くの外国の方が住んでいるが、ゴミの日の出し方は無茶苦茶になっている。

勿論、彼らだけが間違った捨て方をしている訳では無いし、面倒くさいと分別しないで捨てている日本人も大勢いる。

「プラ」「PET」表記だけでなく「PLASTIC」と「Plastic Bottle」表記も加える方が、誰にでも解ると思うが?

ボトルにしても、容器にしても表記が解りづらいのも一因だ。

「 郷に入っては郷に従え 」とも言われるが、在日、在留外国人が増えている中、カタカナ英語に時間を使うなら、自治体も各国の実情を良く調べ、ゴミの出し方等の啓発をしてもらいたいものだ。

そしてSDGs( Sustainable Development Goals)「持続可能な開発目標」を掲げるなら企業側も、もう少し誰でも解る様に、また分別しやすく工夫してもらいたい。

(余談だが、お菓子でも開けやすい工夫はされているが、展開し平らにしやすくには出来ていない。また、視覚障碍者の方でも解る様な工夫も、進んでいないところが非常に気になる。)

カタカナ英語、和製英語が溢れるのは、時流として仕方がない事だが、意味が伝わらなければ何の役にも立たない。

私の考えが古いのか?

最近のカタカナ英語交じりの言葉の多さには、本当に閉口する。

誰に伝えているかの配慮が感じられないし、造語のように日本語英語が使われ、ますます混乱するばかりだ。

ファミリーレストランが出始めの頃「パンにしますか?それともライスですか?」と聞かれる機会があったが、それを言うなら「ブレェド(Bread)にしますか?それともライス(rice)ですか?」でしょう。

初めから「パンにしますか?それともごはんですか?」でいいのに。

「ごはん」と言われると、暖かい気持ちになりません?

ちなみに「パン」は英語圏ではフライパンの様に鍋類を意味する言葉になる。

ついでにお店でよく聞く言葉でいうと、

「○○でよろしかったですか?」進行形の事を過去形で尋ねられる。

答えは「○○で良かったと言ったように記憶しています」になる。

あえて言うなら「〇〇とおっしゃいましたけれども、これでよろしかったでしょうか?」が正しい聞き方でしょう。

まして敬語でも何でもないこの「よろしかったですか?」を聞く度、注意したくなる。

以前ラジオでマナー本を書いていらっしゃる方が、「クレバー」なるカタカナ英語をはさんで話されていたが、前後の文脈から考えて「クレバー(clever)」ではなく、日本でもなじんでいる「スマート(smart)」がふさわしく、クレバーは、英語を使う私の妻にも確認したが、ずる賢いとかの要素が入っている場合で使われることが多い。

そもそもクレバーを使い話す必要など無かった。

カタカナ英語を使うと、何処かの知事さんごとく、格式が上がると勘違いされているように思う。

揚げ足取りのように思うかもしれないが、昨今、英語教育が大切とおっしゃるなら、やはり気を付けなければいけないと思うし、逆に大きな妨げになる。

ならば全部英語で話せばいいし、そもそも理解できる日本語で話せばいいと思う。

そちらの方がクレバー、いやスマートだ!(笑)

誰に伝えているか?そして、伝わっているのかを大切にしてもらいたいのだ。

私自身は、豊かな表現で表せる日本語がとても好きだ。

ちょっと前までよく使われていた「ソーシャルディスタンス」より、「対人距離」で十分伝わるし、そもそも「social distancing」が正しい英語。

「エッセンシャルワーカー」より、「社会維持に、必要な方々」と言われる方がピンとくる。

「コンセンサス」が「合意」で、何が悪いのか解らない。

動詞でなら「get a consensus」「reach a consensus」として、覚える方が役に立つ。

少し前まで使われていた「Go To トラベル」もおかしな英語で「Let’s travel」でいいし、「さあ!旅に行こう」の方がグッとくる。

SNSで発信されている言葉は、私には真似の出来ない短さで伝えていて、いつも感心している。

若者言葉も、ついていくだけでも大変な上、新たな言葉が、どんどん生まれ、正直お手上げ状態で、まるで異国にいるように感じてしまう事もある。が、

ただ新しい表現方法として、言葉の変化は悪い事ではないと思うし、解りあえる人達どうしの、共通のツールとして、仲間意識も生まれる。

それは、昭和に時代でもあったからだ。

遊びの要素もあるだろうし、発想も面白いのも確かだ。

時代と共に変わっていくのも、言葉の宿命であり、楽しさでもある。

気を付けなければいけないのは、誰にでも共通して理解出来る言葉を発信する必要がある時。

自分の意志が相手にちゃんと伝わってこそ、人間が獲得した「言葉」という能力を発揮できるという事。

それは、何かの意図を伴うという意味でも無く、「伝える」という本来の、言葉の役割を引き出す為だからだ。

カタカナ英語や和製英語の多用はどこか上からの目線を感じるし、簡単な事をわざと難しく格式を上げているように使われているようで、誰の為に、何を伝えたいのかが理解できない。

私としては、日本語が衰退するようで、悲しくなる。

年齢に関係なく、聞いた人達全員が理解し、共有できる言葉の発信者である政府や自治体、マスメデアといった、公共の立場からの言葉力。

的確に、装飾無しに、簡潔に伝えなければ意味をなさない。

そもそも、カタカナ英語などを使うその意図が理解できないし、伝わらなければ意味がないのだ。

私が住んでいる街でも、ホームページを見るとまず飛び込んでくるのが「〇〇情報ポータル」という文字。

ポータル(Portal)は門,入り口,表玄関という意味だが、「〇〇情報入り口」でなぜ悪いのか?

また「誰もが利用しやすいウェブアクセシビリティに配慮したホームページ制作に取り組んでいます」とも書かれているが、はたしてどれほどの人が意味を理解しているのだろうか?

そもそもウェブ(web)は、World Wide Web(WWW)の略で、ネットを通じて情報を利用者に提供するシステムを指す。

アクセシビリティ(accessibility)は接近できること,近づきやすさ、影響を受けやすい事をさす意味で、「誰もが利用しやすいウェブアクセシビリティに配慮したホームページ制作に取り組んでいます」は正に、「私達はよく解らない表現を使ってホームページを作っている」と言っているのと同じなのだ。

このような表現では、何にも意味が解らない。

まして高齢者や使い慣れていない人達に意味が通じるとは、到底思えない。

「誰もが利用しやすいホームページ制作に取り組んでいます」だけの話なのに。

それ以外にも「リカレント教育」「グリーン・ウェイブ」等、いったい何のことか言葉だけでは理解できない言葉で溢れている。

例えば「リカレント(recurrent)とは、「循環、回帰」を意味します。」と書かれているが、本来の訳としては「再発, 頻発」でリカレント教育は、回帰教育とか環流教育とも訳され、意味が解らなくなってしまう。

「グリーン・ウェイブ」は街のホームページ上では「緑とのふれあいを通じ、生物多様性の理解や普及啓発につながる活動」という意味だそうだが、別のサイトでは、「幹線道路に並んでいる信号機の青になるタイミングを車の速度走行を考慮しずらすことで, 車が信号機を連続して通過できるシステム」という意味になっている。

ん?どっちなんだ?

しかも、わざわざ和製英語を訳して説明し本題に入る書き方で始まる文章がいかに多い事か!

キャッチコピー(和製英語で正しい英語はtaglineです。)のつもりで使っているのか?

更に、本題の後にもカタカナ英語をわざわざ解説している。

本当に理解に苦しむのだ。

例を挙げればキリがないくらいこの手の言葉を、政府やお役所は何故使いたがるのだろう?

ここでも冒頭に触れた過去を読み取る力の無さがうかがえる。

(記事は出来るだけ正確に書くようにしていますが、おかしい部分がありましたら、ご指摘下さい)

次回記事、言葉の力⦅自己形成⦆(3)へと続く

↓ あなたの支援で助かる命

「変えたい」気持ちを形にする、 世界最大のオンライン署名プラットフォーム

↓ みんなで社会を動かす仕組み